您訪問的鏈接即將離開“四九鎮人民政府”門戶網站 是否繼續?

繼續訪問放棄

| 發布機構: | 本網 | 生成日期: | 2020-02-28 11:16:41 |

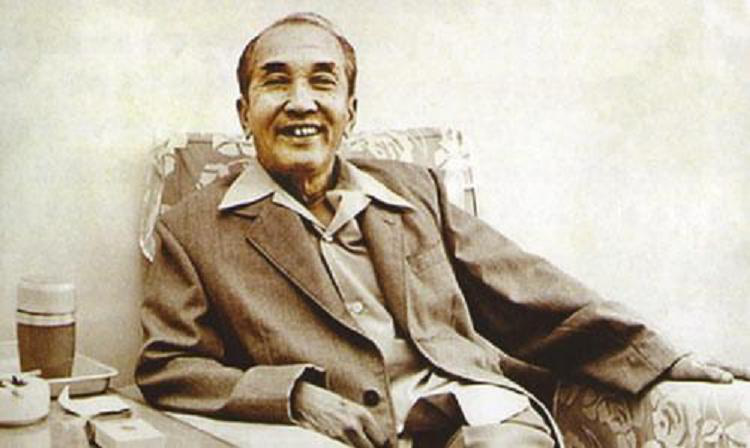

李凌(1913.12.28~2003.11.3)

簡介

李凌(1913.12.28~2003.11.3)曾用名李綠永。廣東臺山人。1937年組織臺山抗日宣傳演出隊。1938年赴延安入魯迅藝術學院音樂系學習,同年任音樂系高級研究班研究員。1939年赴重慶組建新音樂社,任《新音樂》月刊主編。1941年在緬甸與光未然組織抗日演劇隊。1943年在重慶任中華交響樂團編輯,主編《音樂導報》,并任育才學校音樂組主任。1946年在上海創辦中華星期音樂學校。1947年至香港與趙沨等人創辦中華音樂院。中華人民共和國建立后,任中央音樂學院副教務主任,1952年任中央歌舞團副團長。1956年參與籌建中央樂團并任團長。1982年任中國音樂學院院長,兼《中國音樂》主編。曾被選為中國音樂家協會第一屆常務理事、第二屆理事、第三屆副主席、第四屆副主席,1979年任中國文聯第四屆全國委員。著有《新音樂論集》、《廣東音樂》、《音樂漫談》(4集)、《樂話》、《藝術隨談》等。2003年11月3日去世,為90年人生路畫上了句號。 2013年12月,在紀念李凌誕辰100周年時,彭麗媛發表了《懷念李凌老師》一文,彭麗媛在文中說李凌“學為人師,行為世范”,是一位“德藝雙馨的教育工作者”,稱李凌是“我的伯樂”。

一、從家鄉到延安

李凌,1913年12月28日出生于廣東省臺山市四九鎮永慶村華僑世家。臺山是“華僑之鄉”,又是“音樂之鄉”。他自小聰穎過人,受鄉中“八音班”影響,少年時代便能演奏多種樂器。他鐘情民族音樂,在縣立中學畢業后任小學教師期間,深入四鄉拜訪民間藝人,廣泛收集鄉土民謠,編印成集加以推廣。他憂國憂民,任臺山任縣小學校長期間,正爆發抗日戰爭,親自組織師生下鄉唱歌演戲,宣傳抗日,鼓動群情。

李凌受一位友人的影響,曾立志到日本學習美術。1937年5月,他為了補習日語,到了上海。當時,上海正掀起抗日救亡高潮,他一踏上街頭,就被這股熱潮所吸引。一天,他出席了人民音樂家聶耳逝世兩周年的紀念會,站在人群中聽著全場高唱《義勇軍進行曲》,看到萬眾一心不屈不撓的民族精神,全身的血液都在沸騰,心靈上體驗到從未有過的震撼。他第一次感受到,歌詠對民族解放運動的巨大作用,毅然放棄了去日本學美術的打算,選擇參與抗日歌詠運動為自己的志向。

1938年,李凌奔赴革命圣地延安,考入魯迅藝術學院美術系。可因他擅長廣東音樂,會演奏二胡、月琴、小提琴,學了7天便經呂驥同意轉到音樂系,從此確定音樂為他的終生事業。翌年,他作為二胡樂手,參加由冼星海親自主持的《黃河大合唱》演出活動。1939年底,正當抗日戰爭進入艱難時期,他受黨的派遣,到國民黨統治地區的心臟──重慶,開展新音樂運動。

二、全力培養新音樂骨干隊伍

抗戰前后,由于共產黨的號召和新音樂工作者的努力,重慶的抗日救亡歌詠運動和全國一樣蓬勃發展,歌詠社團成為黨在國統區的團結和發展的進步力量,以及爭取教育青少年的一個前沿陣地。李凌一到重慶,便身體力行地投入抗日群眾運動,在很短的時間里,組織了音樂社團,與趙諷、林路等辦起了《新音樂》月刊,刊登抗日歌曲和文章,通俗易懂,愛憎分明,深受廣大青年歡迎。他們通過歌詠活動,團結了一大批青年學生和教職員工,工作相當出色,而《新音樂》月刊成了當時的進步刊物。在重慶八路軍辦事處工作的張穎,將李凌他們的工作情況,向時任的負責人周恩來匯報,周恩來十分滿意,讓張穎請李凌到曾家巖50號來。那時候,李凌還不是共產黨員,為了避開特務的盯梢,便提前到達并當晚住在那里。一位普通青年,得到一位偉人的接黨領導的接見,令李凌激動不已。周恩來很隨和,細心地詢問李凌和朋友的們開展新音樂活動的情況,肯定他們“這樣做很對”。對李凌他們把刊物作為推動內地抗日歌詠運動的聯絡工具,促使群眾性的新音樂運動活躍起來,配合當地青年運動工作,把廣大青年爭取到抗日戰線來,贊揚“這種做法很好”。周恩來特別強調,希望李凌把陜甘寧邊區的新歌介紹給國統區人民,使歌詠運動注入新的血液。周恩來還一再開導李凌:“這里和延安不一樣,要注意斗爭策略和工作方法”。

李凌他們遵照周恩來的指示,明確樹立對新音樂藝術的觀點,有理有節地反擊御用音樂家對新音樂的污蔑和攻擊,壯大新音樂工作隊伍,同時著力擴大音樂界的統一戰線工作。李凌在四十年后一篇回憶錄中寫道:“周總理這次接見,一直是指引和鼓舞我們前進的動力。”,抗戰勝利后1945年冬,周恩來讓助手通知文藝界人士:“將國統區的文化活動中心轉移到南京和上海。”李凌他們迅速到了上海,建立新音樂總社及上海分社,繼續出版《新音樂》月刊,并和廣州、昆明、重慶、貴陽等地分社加強聯系,分別出版《新音樂》華南版和昆明版。同時辦起上海中華音樂院,成立多個界別的歌詠組織,推動上海以大、中、小學生和職工為主體的歌詠運動,使上海和全國各地爭取民主的歌詠運動風起云涌,以“唱出一個春天來”為口號配合整個國統區的群眾斗爭,掀起一股聲勢浩大的革命洪流。隨后,新音樂運動緊密配合黨領導的“反饑餓、反迫害、反內戰”的運動,取得較大的成果,特別是通過這些活動鍛煉出一支新音樂的骨干隊伍。

1947年春,隨著“反內戰”運動的升級,上海的革命形勢突變。李凌當時負責新音樂總社工作,根據黨組織決定,他于3月8日轉移到香港。隨即,他與胡均、陳新生等人,創辦了香港中華音樂院。這是新音樂社辦的第三間社會學院,受黨的南方局文委會直接領導。香港中華音樂院的成立,很快便成為全港以至東南亞的音樂活動中心。1947年底,組織香港幾十個歌詠團,聯合舉辦了規模龐大的星海紀念音樂會。1948年春節,又舉辦影響更大的千人大合唱,當年夏天還隆重排演了大型歌劇《白毛女》,5天的門票不用半天就賣完。他們同時創作、演唱了一大批如《祖國大合唱》、《春天大合唱》等新音樂作品,迎接祖國解放事業勝利的到來。

李凌在香港,除了辦好《新音樂》月刊,還在《華商報》、《文匯報》、《星島日報》、《華僑日報》開辟音樂副刊,闡述新音樂藝術的觀點和主張,對海內外讀者影響很大。李凌在香港,團結、培養了一大批新音樂工作者,后來成為由中央到各省市音樂界的中堅人物。

三、開拓新中國音樂事業

新中國成立初期,百廢待興。李凌受命于周總理,力肩參與創建新中國音樂院團重擔,其中創建中央樂團的經歷尤為艱辛。中國是一個泱泱大國,卻沒有一個像樣的音樂藝術團體,過去上海有一個較完整的交響樂團,可指揮和演奏員幾乎都是外國人。面對“一窮二白”的現實,從哪起步建設中央樂團呢?李凌根據周總理的指示,心中有底,首先抓“人”。他從全國各地物色人才,然后以“送出去,請進來”的辦法,選送一批骨干出國留學,如嚴良壁、李德倫、韓中杰、司徒志文、盛明耀、張仁富等等,成為新中國首批公派音樂專業留學生;同時聘請一批外國專家來北京講學和辦各類培訓班,培養出一大批急需的音樂專材。李凌,這位中央樂團首任團長兼黨委書記,以共產黨人的博大胸懷和人格魅力,在團內帶頭沖破上級和下級、左派與右派、土與洋等等人為設置的障礙,令拔尖人才蕓萃,形成為了人民音樂事業上下一心、勵精圖治的局面。他用較短的時間,使中央樂團成長為包括交響

樂隊、合唱隊、獨唱獨奏組的較完備的音樂藝術團體。他親自找到時任北京市長彭真,硬是將全團四、五百人,全部遷往和平里模范住宅區,令其他單位羨慕不已。他四處游說,將六部口的一家電影院改建為北京音樂廳,使樂團有了自己的固定排練演出場地。他敢于承受各方的壓力,愛才重才護才,讓一批家庭背景、歷史原因、求學經歷各自不同的音樂家免受沖擊、發揮才干。他對待人際關系,回歸到互相尊重、互相關心的純樸、自然的親情之中。歌唱家羅天嬋、劉淑芳,一個說他“像父親一樣”,一個說他“比父親還親”。

在李凌領導期間,中央樂團在北京舉辦了近400期“星期音樂會”,還開通了“音樂大篷車”在全國巡回演出,一大批音樂家為廣大觀眾所熟悉,一代人通過他們欣賞到世界上最優秀的音樂作品,中央樂團在國內外擁有極高的聲譽。那段日子,正如大提琴家司徒志文說的,人們把中央樂團稱為“李凌時代的樂團”。音樂理論家劉新芝更認為:“李凌時期的中央樂團,心氣兒上最攏,一個意氣昂揚的時期,是中央樂團的黃金時代。那個時候大家都想在事業上干出些成績,李凌又能把人攏住,出作品、出人才,是中央樂團的全盛時期。”美國大都會歌劇院曾有個羅德·賓,當年他到世界各地招募人才,創造了一個歌劇院的輝煌,美國音樂界至今仍然推崇他。李凌是中國的羅德·賓,他的領導風范和管理風格,則是中國音樂界掌門人的楷模。新中國成立后那十多年,李凌還歷任中國音樂學院副教導主任、院長,中央歌舞團團長。他雖然日理萬機,卻不忘揮筆撰文,既評述專家成功經驗、加以推崇,又多方扶持新人,促其成材,身體力行地為新中國音樂事業的繁榮熬盡了心血。

四、致力重振樂壇雄風

李凌這位新中國音樂事業的“開國功臣”,在“文革”風暴中也遭厄運,被列入“專政對象”。在“牛欄”中,他表現達觀、執著,從不放棄生命中的每一天。他在挨斗之后,或勞動之余,在拾來的香煙包裝紙的背面,精心設計了230多張美術字稿,并妥善保存。后至1978年,他自費出版了《美術字集》,每冊只收工本費五角,此事傳為佳話。風雨過后,李凌復出,擔任中國音樂家協會副主席。他面對飽受摧殘的音樂事業,不怨天不尤人,一心做好音院團的重組工作,而著重點在于培養人才。1977年秋,他調到中央歌劇舞劇院不久,他的女兒妲娜發現青島一個名叫呂思清的七歲小孩,學拉小提琴很有天分,要到北京找專家拜師,有個別老師認為這小孩學的不正規,不同意吸收。聽過其演奏后,李凌覺得是根好苗子,便專門帶他到中央樂團,請楊秉蓀、盛中國等再昕一遍,都認為基礎不錯,便收呂思清為學生。鄧小平知道此事,在接待一位外賓時曾說道:“我們歌劇院院長,發現一個的學習拉小提琴的天才。是天才就要很好關心他,盡快設法使他成長。這時,中央音樂學院雖已恢復,但少兒班在“文革”解散了,校舍也給人占用了。李凌找趙諷商量,幾經艱苦重辦少兒班,令呂思清等一批有音樂天賦的苗子入了學。1980年,世界著名小提琴家梅紐因來我國,和中央樂團聯合演出。通過他推薦,梅紐因把呂思清等幾個人,帶回英國進修。幾年后,呂思清獲得帕格尼尼國際小提琴比賽一等獎,隨后又到美國深造,成為國際公認的小提琴演奏家。呂思清的成長軌跡,是他精心培養拔尖人才的一個縮影,而他擔任中國社會音樂學院院長、中國函授音樂學院院長期間,更是全力為全國音樂愛好者和數十萬中小學音樂教師提供一個進修、深造的基地。

李凌對民族音樂情有獨鐘。中國音樂學院,是造就民族音樂人才的最高學府,在“文革”中慘被撤銷。他寫信給鄧小平,提出復辦中國音樂學院得到贊同。但復辦不久,原校舍恭王府要收回修復,他又為籌建新校舍著急,再次請示鄧小平,獲批在四環北路劃地94畝創建。他親自參與繪畫藍圖,特別在南面臨街修建一個對外演奏廳,旨在將中華民族音樂引向全國、推向世界。

五、德藝雙馨的教育工作者

中國著名女高音歌唱家彭麗媛在《懷念李凌老師》一文中提到:“李凌老師是我的老師,我是他眾多學生中的一個。李凌老師是我國樂壇有名的‘伯樂’,他愛才、識才、惜才,由他慧眼發現和提攜的人有很多,我是其中之一。”1981年初,彭麗媛作為前衛歌舞團的歌手到廣州參加“羊城音樂會”,在所住的賓館遇到時任中國音樂家協會副主席、中國音樂學院院長李凌老師。在與其交談之中提到,年輕人如果只憑自身條件好而不刻苦學習,只能是一個“歌匠”,要努力成為一個“家”。并建議彭麗媛到中國音樂學院繼續加強學習。后來,彭麗媛在中國音樂學院獲得了8年學習的機會。在彭麗媛的自述中稱道:“這8年是我藝術生涯的一個重要階段,李凌老師起了不可替代的‘伯樂’作用”。

李凌做事認真負責,培養教育人很有水平,教學上既重基礎又重提高,既重外來又重本土。他把彭麗媛引進中國音樂學院后,結合其自身的特點和發展方向,量身確定了系統培養的整體思路,親自組織實施。特地把一位聲樂專家從中央樂團選調到中國音樂學院,還指導安排了諸多風格不同的名師對其精心教導。李凌老師獨具匠心的眼光和系統培養的方式,讓彭麗媛接觸到更多藝術高人、領略到更多藝術風格。后來彭麗媛在藝術道路上取得的成績,都離不開他的教導有方。

李凌老師以高尚師德、人格魅力、學識風范教育感染別人,為人真摯,誨人不倦,助人為樂,但從不圖回報。彭麗媛曾經提到:“我剛到中國音樂學院的第三天,他就帶我下了一次‘館子’,讓我品嘗了地道的廣東菜,餐后還帶我欣賞了一場精彩的演出,那場演出我一直記到現在,那就是——郭蘭英老師‘告別舞臺歌劇片段音樂會’。當時,他只有兩張票,他自己的女兒都沒機會去看。”

李凌老師教書育人、桃李天下,但總是淡泊名利、甘為人梯,當彭麗媛等眾多學生取得輝煌成績后,他從不宣揚他對學生們的精心培養、付出的巨大心血和所起的重要作用。每當學生們向他表示感謝時,他總是謙遜推辭,歸功于其他老師。李凌老師的伯樂之眼、栽培之德,他的為人之道、育人之道,值得后人們去學習。

六、輝煌成就

1984年,李凌擔任主編,親自牽頭經過數年的艱苦工作,編輯了《中華民族民間器樂曲集成》,為民族音樂的傳承與發展,做出了歷史性的貢獻。中華民族民間器樂藝術,是我國各族人民共同創造的寶貴財富,其歷史之久遠,品種之多樣,特色之鮮明,傳播之廣泛,為世界器樂文化所罕見。由于這份珍貴遺產主要保存在民間藝人身上,“人在藝在,人逝藝亡”,如不及時搶救就有失傳危險。為此,國家文化和旅游部、國家民族委員會、中國音樂家協會于1979年聯合發出通知,廣泛開展普查、收集、整理,列為國家重點科研項目,分類出版文獻性叢書,《中華民族民間器樂曲集成》就是其中一種。他率領編輯部成員不負眾望,終于以省、市分卷的形式,編印出版了音、譜、圖、文并茂的編幅浩大的《中華民族民間器樂曲集成》。作為一位當代杰出的音樂評論家,李凌同志才思敏捷,目光銳利,執著勤奮,學識淵博,著作等身。他從四十年代開始發表音樂評論文章,健筆縱橫六十年,發表了數百萬字的評論文章,許多評論是音樂史上的經典之作。李凌同志的著(譯)作包括《新音樂教程》《廣東音樂》《音樂雜談》1—4集、《音樂淺談》《音樂漫談》《音樂漫話》《歌唱藝術漫談》《音樂美學漫筆》《音樂美學漫談》《音樂藝術隨談》《音樂與詩詞漫筆》《中國音樂傳說、故事集》《遙念》《音樂札記》《秋蟬余音》《音樂流花》《樂海晚霞》《音樂流花新集(續集)》《樂話》《羅馬尼亞音樂》《美學字集》《聲樂知識》(譯)、《自修和聲學》(譯)、《蘇聯音樂》(合譯)等;主編了《新音樂論文集》《迎接美育的春天》《世界音樂教育集粹》《音樂藝術博覽》《中國影視歌劇歌曲精選》《中國抒情通俗歌曲精選》《中國民歌精選》《中外民歌大全》(2集)、《中國少年兒童歌曲精選》《中外少兒歌舞精選》《中國合唱歌曲精選》《中外少兒優秀合唱歌曲精選》等。此外還創作了器樂曲《南國組曲》、民族管弦樂組曲《鄉音》及舞劇音樂《鑄劍》等。李凌1990年被英國選入《世界名人錄》,1991年被國務院評為有重大貢獻藝術家,2001年被授予首屆中國音樂“金鐘獎”終身名譽勛章。

七、情牽故鄉

李凌的音樂天賦,始發故鄉的“八音班”。他身在北京數十年,心中常牽著廣東、臺山,紐帶是嶺南藝術瑰寶之──粵劇、粵曲和廣東音樂。在延安,經時任總參謀長葉劍英提議,他與廣東籍音樂家組成“五架頭”,在駐地演奏廣東音樂。

在北京,他1953年編著出版《廣東音樂》(1-2集),1956年發表《怎樣欣賞廣東音樂?》專題文章,為傳承與發展廣東音樂操心勞力。

在臺山,他每次回鄉都特意會見臺山的廣東音樂工作者,了解情況并提出建議;臺山成立粵樂研究會,他寄來賀詞加以鞭策;臺山農民藝術團赴京為全國第二屆農業博覽會演出,他剛治療出院要人攙扶著,也趕來觀看家鄉文藝工作者的表演,與剛剛走下舞臺的臺山廣東音樂隊樂手們促膝交談、照相留念。

在美國,他主講的學術報告課題是《中國傳統民族音樂研究近況》,還特地走訪臺山人主辦的幾個民間音樂曲藝社團,為廣東音樂在海外廣為傳播而興奮不已,回國后撰寫了《在美華僑熱愛廣東音樂》等文章大力推崇。南下羊城,他最愛欣賞的是廣東音樂、粵曲、粵劇的表演,撰寫了推介紅線女、譚佩儀、林錦萍、潘楚華、倪惠英、黃金成、余其偉等藝術成就系列評論艾章。他曾在一篇文章中表達心中的情驚:“我想,廣東音樂經過一段時間的回思、醞釀、積聚精力,多方探索,以求突破,將會出現新的成就,這是可以期望到的。”

2003年11月3日,李凌在北京逝世,他一生歷經輝煌與數次磨難,其品格、精神、風范與巨著是社會的寶貴財富,值得我們永遠學習銘記。

凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任

聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com