您訪問的鏈接即將離開“ 市科工商務局 ”門戶網站 是否繼續?

繼續訪問放棄

1938年9月,詩人光未然(原名張光年)帶領抗敵演劇隊第三隊,結束在西安地區的演出后,開赴晉西北進行抗日宣傳。他們從陜西宜川縣的壺口附近東渡黃河,轉入呂梁山抗日根據地。途中光未然目睹了黃河船夫們與狂風惡浪搏斗的情景,聆聽了高亢、悠揚的船工號子。

1939年2月,光未然帶領抗敵演劇隊第三隊在敵后方進行宣傳活動行軍時不慎墜馬摔傷,被轉送到延安醫院治療。冼星海聞訊前去看望。光未然激動地談起大西北雄奇的山川、游擊健兒們英勇的身姿,尤其是兩次乘木船在壺口渡河時的深深震撼,使他在心頭醞釀著一首篇幅較大的朗誦詩《黃河吟》,冼星海聽后十分興奮,希望光未然立即把它寫成歌詞。

光未然當時左臂腫脹,行動不靈,只能躺在病床上口授給三隊的同志作筆錄。五天寫就后,請來了冼星海,開了個小小的朗誦會,朗誦會上光未然把歌詞念給冼星海和三隊同志們聽,還談了創作的動機和意圖,作為冼星海作曲時的參考。冼星海聽完后非常激動,表示有把握把它寫好。

黃河震撼了光未然,光未然的詩句又深深打動了冼星海,使他潛伏已久的創作激情一下子爆發了出來。當時冼星海正患感冒,妻子錢韻玲就找來一塊木板擱在炕上,讓他寫作。冼星海愛吃糖,延安買不到糖果,為了給冼星海補充熱量,光未然特意給他找來兩斤白糖。冼星海抓一把白糖丟入嘴里,然后寫幾個音符到紙上。創作達到忘我之境時,冼星海竟然情不自禁地把手中的煙斗也敲斷了。從3月26日開始到3月31日,冼星海抱病連續創作六天,終于完成了《黃河大合唱》這一偉大的音樂作品。

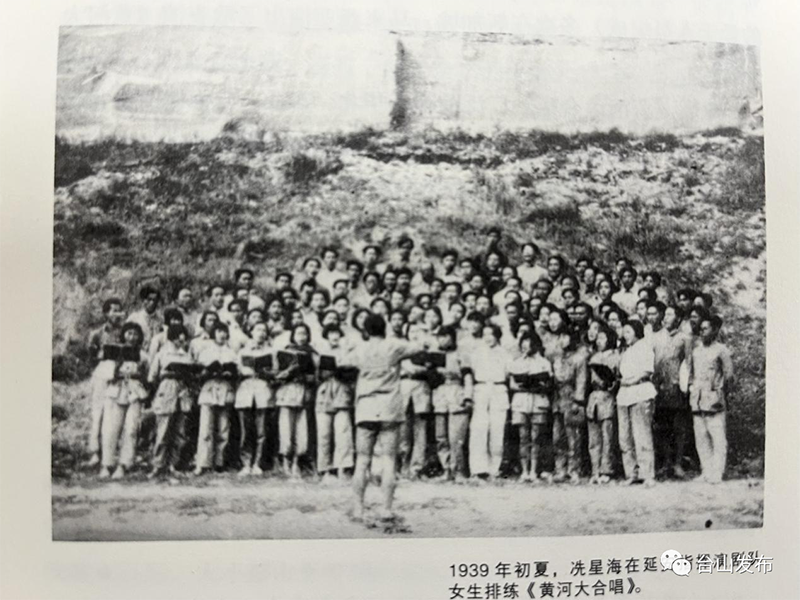

1939年4月13日晚上,《黃河大合唱》由抗敵演劇隊第三隊在延安陜北公學大禮堂首演,由鄔析零指揮,《黃河之水天上來》由光未然親自朗誦,魯藝音樂系的部分師生參加樂隊伴奏,李凌【臺山人,魯藝二期學員,新中國成立后,歷任中央音樂學院教務處副主任、中央音樂學院音工團團長、中央歌舞團副團長。中央樂團(現中國交響樂團)成立,擔任首任團長。后歷任中國音樂學院院長、中國文聯書記處書記、中國音協副主席。2001年榮獲首屆中國音樂金鐘獎終身榮譽獎章】拉二胡,李鷹航(臺山人,魯藝二期學員,新中國成立后曾任廣東省音協首任主席)彈三弦。首演后立即引起巨大反響,并得到了毛主席、周總理、朱總司令的喜愛和鼓勵。毛主席聽了激動地說:“這個作品寫得好”。周總理也為作者題詞:“為抗戰發出怒吼,為大眾譜出呼聲”。周總理還常常和群眾一起歌唱及指揮這部作品的段落。冼星海逝世時,毛主席曾題詞:“為人民音樂家冼星海同志致哀”。 (《黃河大合唱》伴奏樂隊,后排左一為李凌) 李凌1940年在重慶創辦《新音樂》月刊后,陸續在《新音樂》刊登《黃河大合唱》歌譜,并參與在重慶的演出組織,《黃河大合唱》演出本總譜(五線譜本)也是李凌從延安帶到國統區的。 《黃河大合唱》第一次在國外演出,是1942年在緬甸曼德勒的云南會館,由緬甸華僑戰工隊合唱團演出,連演了三天,由趙沨指揮,李凌任藝術指導,仍舊是光未然朗誦。

文革期間,《黃河大合唱》被認為歌詞美化了“國統區”,“四人幫”為打壓詞作者光未然,將《黃河大合唱》“留曲不留詞”,改為鋼琴協奏曲。

1975年,在冼星海逝世30周年之際,冼星海的夫人、浙江省音協主席錢韻玲同志給中央寫信,請求重演《黃河大合唱》,當時正值鄧小平同志主持工作,很快就得到了毛主席的批示:“原曲原詞演唱《黃河》”。同年10月25日晚上在北京民族文化宮舉行的紀念星海、聶耳作品音樂會上,按照原詞演出。演出任務交給了中央樂團,由嚴良堃指揮。周總理通過電視實況轉播觀看了演出,并對音樂會的舉行表示由衷的祝賀。

《黃河大合唱》在藝術上有著很高的音樂成就與獨創性。這首作品的創作是以抗日戰爭為背景,以黃河為中華民族精神的象征,莊嚴地謳歌了中華民族的堅貞不屈、頑強抗爭的英雄氣概。這部作品的詞寫出了中華民族的氣魄, 音樂表現了濃郁的生活氣息和民族風格,其高度的思想性、象征性、藝術性為中國大型聲樂創作提供了光輝的典范。作品表現了在抗日戰爭年代里,中國人民的苦難與頑強斗爭,也表現了我們民族的偉大精神和不可戰勝的力量。

凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任

聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com